Le sanglier prolifère

Les chasseurs sont-ils responsables de la prolifération du sanglier ?

Mr.Renart

3/11/202513 min read

En Europe et même dans le reste du monde, la prolifération du sanglier est un phénomène documenté a l’origine de nombreuses préoccupations environemmentales, agricoles et sociétales. Face à cette expansion, un discours récurrent émerge parmi les opposants: “les chasseurs sont directement responsbales de la prolifération du sanglier, soit par des lâchers volontaires, ou des pratiques favorisant leur reproduction comme l’hybridation ou le nourrissage."

Ces affirmations ont trouvé un écho dans certains milieux anti-chasse, mais aussi auprès d’une partie du grand public, notamment à travers les réseaux sociaux et les médias généralistes. Elles s’inscrivent dans une critique plus large du rôle des chasseurs dans la gestion de la faune sauvage, certains estimant que la chasse serait davantage un loisir qu’un véritable outil de régulation.

Mais qu’en est-il réellement ? La prolifération du sanglier est-elle réellement orchestrée par les chasseurs, ou s’agit-il d’un mythe simplificateur qui masque des causes plus complexes ? C’est ce que nous allons analyser en confrontant ces idées reçues aux données scientifiques et aux réalités écologiques.

LES ELEVAGES DE SANGLIERS

Tout d'abord, la fameuse question des élevages de sangliers, souvent pointés comme la première cause de prolifération artificielle selon l’argumentaire anti-chasse.

En France, les seuls sangliers d'élevage (dans le cadre légal) peuvent être destinés soit à la filière viande (la France étant un pays exportateur de gibier), soit aux enclos de chasse.

Par exemple, la société Gib’Retz, spécialisée dans la production et la commercialisation de gibier, travaille avec une cinquantaine d'éleveurs du Grand Ouest (notamment de faisans et de perdrix). Elle élève également du sanglier pour le vendre en France, mais aussi pour l’exporter aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne et en Italie. L’export représente les deux tiers de son chiffre d'affaires.

Les autres sangliers d’élevage sont donc destinés à la chasse, mais uniquement en enclos.

Un enclos de chasse pour le sanglier doit répondre à certaines normes. Il doit être continu, constant et ne pas faire obstacle aux communications avec les héritages voisins. Il doit s’agir d’un grillage pour grand gibier de 2 m de hauteur au minimum, enterré, avec un bavolet.

Cependant, depuis la loi du 2 février 2023 sur l’engrillagement des espaces naturels, les enclos de moins de 30 ans, à compter de l’entrée en vigueur de cette loi, doivent être construits en matériaux naturels ou traditionnels, posés à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol (pour permettre le passage de la petite faune sauvage) et ne pas dépasser 1,20 mètre de hauteur, s’ils se trouvent à plus de 150 mètres d’une habitation.

à moins de 150m il doit avoir :

une clôture d’une hauteur minimale hors sol de 1,60 m,

un enfouissement dans le sol de 0,40 m ou un dispositif empêchant le soulèvement,

une conception empêchant l’évasion des sangliers.

Concernant le respect des normes, sur l’ensemble des structures (toutes espèces de gibier d’élevage confondues), les agents de terrain rapportent que seulement 10 % des structures ont une clôture à l’état "douteux" ou non étanche.

Les chiffres les plus précis disponibles datent de 2012. Cette année-là, 530 805 sangliers ont été prélevés au total. Parmi eux, 49 565 provenaient d’élevages en espace clos, soit 7,47 % des prélèvements.

Sur ces 49 565 individus :

80 % étaient destinés aux parcs et enclos de chasse,

9 % à la boucherie,

8 % à l’autoconsommation,

le reste a été transféré à d’autres élevages.

Ces données montrent que les sangliers d'élevage représentent une infime partie des prélèvements annuels.

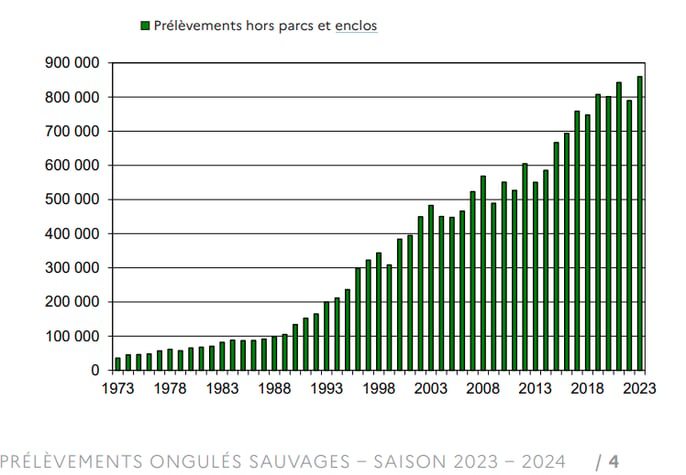

Les tendances actuelles, observées dans les bilans récents (PRÉLÈVEMENTS ONGULÉS SAUVAGES SAISON 2023 – 2024), confirment cette même répartition avec 863124 sangliers prélevés au total. Pour une colonne dépassant les 800 000 sur les prélèvements hors-enclos.

Le lâcher de sangliers ou d’autres ESOD (Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts) en pleine nature est strictement interdit par la loi.

Bien entendu, il existe des contrevenants qui pratiquent des lâchers en pleine nature ou possèdent illégalement des élevages. Mais en quelle quantité ?

Les rares cas recensés montrent des élevages illégaux de petite ampleur. Quelques exemples :

Indre-et-Loire (2022) : une vingtaine de têtes,

Hautes-Alpes (2021) : une quinzaine d’individus,

Dordogne (2018) : un élevage de 12 sangliers,

Ardèche, Drôme, Haute-Loire (2012-2017) : 187 sangliers au total dans plusieurs élevages illégaux.

Bien que présentant un risque pour la biodiversité, ces élevages restent marginaux, ne lâchent pas forcément leurs animaux dans la nature et ne détiennent que de petites quantités d’individus.

DES COCHONGLIERS

Après avoir avancé l’idée que les chasseurs favoriseraient la prolifération des sangliers en les élevant et en les relâchant, les opposants à la chasse introduisent souvent un second facteur supposé responsable de l’augmentation des populations : l’hybridation entre les sangliers et les porcs domestiques, donnant naissance au "Cochonglier" ou "Sanglochon".

L'hybridation a des conséquences non négligeables sur les populations et la biodiversité.

Une diversité génétique accrue qui peut augmenter la variété génétique des populations pouvant affecter leur survie et leur reproduction ainsi que leurs adaptation à l'environnement

faciliter la transmission de maladie entre les populations domestiques et sauvages, augmentant ainsi les risques sanitaires pour les humains et les animaux

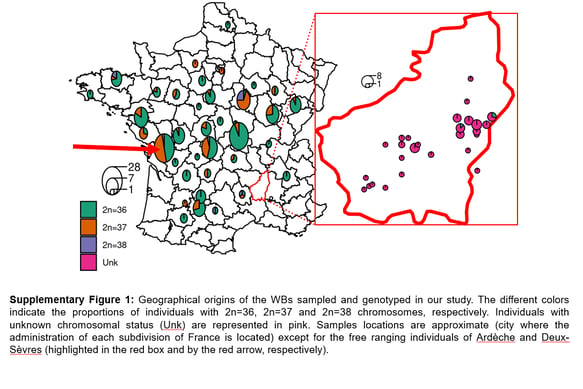

Les sangliers (Sus scrofa) et les porcs domestiques (Sus domesticus) appartiennent à la même espèce, mais ont évolué différemment en raison de la domestication. Depuis des milliers d’années, des croisements entre ces deux groupes ont eu lieu, mais l’intensification des contacts récents entre populations sauvages et domestiques a conduit à une hybridation accrue. Les sangliers européens ont 36 chromosomes la ou les porcs domestiques en possèdent 38. un croisement entre les deux donne donc un hybride avec 37 chromosomes.

en 2022 est publiée "Genome‐wide analysis of hybridization in wild boar populations reveals adaptive introgression from domestic pig" de N. Mary et N. Iannuccelli de l'université de Toulouse une étude approfondie pour comprendre l’ampleur de ce phénomène et ses impacts. Grâce à des analyses génétiques avancées, ils ont pu identifier avec précision les individus hybrides et démontrer que les méthodes classiques, comme l’analyse des chromosomes (cytogénétique), ne suffisaient pas à détecter tous les cas.

Il pointe qu'en Europe l'hybridation est due à plusieurs facteurs à la fois naturels et anthropiques

Les élevages de porc en plein air.

En France bien que minoritaire (seulement 2,7% des truies et 1,6% des porcs sont élevés en extérieur) l'élevage de porcs favorise les contacts entre les deux espèces. Ces porcs domestiques peuvent s'échapper et s'accoupler avec des sangliers sauvages.

Les cochons vietnamiens et autres porcs domestiques élevés comme animaux de compagnie, peuvent également s'accoupler avec des sanglier et introduire leurs matériel génétique domestique dans les populations sauvage.

En France 3,6% des sangliers testés ont une ascendance domestique, indiquant des hybridations récentes. au pays-bas et en allemagne cette dernière est de 3,9%.

L'étude se conclut comme suit:

Ainsi, l’hybridation pourrait être en partie volontaire dans certains élevages de sangliers, tandis qu’elle serait plus probablement accidentelle dans le milieu naturel (due à des animaux domestiques échappés ou abandonnés).

Nous avons également constaté que la principale source d’hybridation récente provenait de génotypes asiatiques (ascendance DP asiatique > 37 % pour neuf des 13 outliers). La composition génomique de ces neuf individus (pour la partie non-WB de leur génome) est relativement similaire à celle des deux animaux dits vietnamiens (c’est-à-dire un mélange de diverses origines domestiques avec une majorité de Meishan ; voir Figure 3).

La facilité d’élevage de ces animaux et leur ressemblance relative avec les sangliers sauvages pourraient expliquer leur utilisation dans des hybridations volontaires. Toutefois, une analyse portant sur un plus grand nombre d’animaux de ce type serait nécessaire pour confirmer cette hypothèse.

Si l'étude n'établit donc pas une vérité absolue sur les populations à l'échelle européenne, elle présente cependant un indicateur de l'ascendance hybride sur les populations de sanglier.

Pour offrir une seconde comparaison, une deuxième étude, "Genetic evidence for introgression between domestic pigs and wild boars (Sus scrofa) in Belgium and Luxembourg – a comparative approach with multiple marker systems" datant de 2013, par A. Frantz, F. Zachos, S. Cellina et J. Kirschning a décidé pour détecter les hybrides, d'utiliser des tests diagnostiques basés sur la réaction en chaîne par polymérase (polymerase chain reaction, PCR) afin d’identifier la présence d’ADN mitochondrial et d’allèles responsables de la couleur du pelage d’origine domestique chez les sangliers de Belgique, du Luxembourg et de l’ouest de l’Allemagne.

Ils y ont détectés que lallèle MC1R sauvage qui est spécifique aux populations de sangliers, à l’exception de la race domestique hongroise Mangalica. Ce locus a été utilisé avec succès pour la traçabilité des produits carnés (Fontanesi et al., 2014) et pour détecter l’introgression de gènes de porcs domestiques dans les populations de sangliers

Des allèles domestiques MC1R ont été détectés dans :

5 % des 119 sangliers en liberté et 16 % des 12 sangliers élevés en captivité en Grèce (Koutsogiannouli et al., 2010).

1 individu sur 153 chez les sangliers d’Europe de l’Ouest.

Une augmentation des portées

Toujours lié à cette hybridation artificielle, il est occasionnellement avancé que, par le passé, les portées des laies étaient bien moins importantes et que c'est l'hybridation et les élevages qui auraient favorisé la "générosité" des portées chez le sanglier.

L'activité reproductrice des sangliers est un phénomène saisonnier, avec un rut débutant en octobre et s’étendant jusqu’en janvier, principalement en novembre et décembre. La gestation dure 114 à 116 jours, et la laie mettra bas de 2 à 6 marcassins, selon l’Office Français de la Biodiversité (OFB), dans son portail technique de 2022. Ces portées peuvent atteindre une dizaine dans certains cas plus exceptionnels.

Posons-nous cependant la question : ces portées étaient-elles similaires autrefois ? Explorons diverses sources anciennes pour voir ce que les naturalistes de l’époque en disaient.

Dans le Volume XIV de l'Encyclopédie de D'alambert et Diderot de 1765, il est écrit:

"On donne différens noms aux sangliers, en raison de leur âge. Les femelles sont toujours appellées laies ; elles entrent en rut dans le mois de Décembre, portent pendant quatre mois & quelques jours, & mettent bas depuis trois jusqu’à huit ou neuf petits : ces petits portent jusqu’à six mois le nom de marcassins ;"

L'Encyclopédie méthodique Dictionnaire de toutes les espèces de chasse, de Jacques Lacombe édition 1794-1795, elle décrit la chose suivante:

"Si les loups font quelqu'abat, elles ne manquent pas de les y conduire. Elles font depuis quatre jusqu'à 15 petits, qu'elles nourrissent tous quoiqu'elles n'aient que douze mamelles""

Dans son ouvrage "L'Histoire des Animaux" Livre VI Chapitre XVIII, datant de -343, vis à vis du Porc dans sa généralité, Aristote écrit:

"Néanmoins, tous les animaux sans exception ne s'accouplent pas à la même époque ; mais ils s'accouplent toujours de façon que leurs petits puissent être nourris à l'époque la plus convenable. § 2 [1016] Ainsi, les truies portent quatre mois ; et la portée la plus forte est de vingt petits ; "

Nous voyons donc au fil des siècles que des portées généreuses pour le sanglier sont recensées bien avant 1970 et que la tendance demeure stable au fil des siècles et qu'aucune augmentation de la taille des portées n'est réellement recensée. Ces sources historiques montrent que les portées importantes chez les sangliers ne sont pas un phénomène récent, contrairement à ce que certains affirment. Dès le XVIIIᵉ siècle, des naturalistes documentaient déjà des portées atteignant jusqu'à 15 petits, et même Aristote évoquait des truies pouvant mettre bas jusqu'à 20 petits.

Agrainage & Nourrissage

L'argument à venir, et plus proche de la réalité, est celui de l’agrainage, qui fixerait les compagnies de sangliers et favoriserait leur reproduction à grande échelle. Mais est-ce réellement si répandu ? Et surtout, l’agrainage représente-t-il un danger pour la biodiversité ?

Avant toute chose, dissocions agrainage et nourrissage en expliquant leurs objectifs et leur impact respectif.

L'agrainage dissuasif a pour but principal de protéger les cultures agricoles contre les dégâts causés par les sangliers. Il se pratique selon des règles précises :

Période :

Uniquement hors hiver et hors saison de chasse, lorsque la pression cynégétique n’est pas suffisante pour éloigner les sangliers des cultures.

Principalement au moment des semis d’automne et de printemps, afin d’éviter le fouissage des sols durant les périodes critiques.

Quantité et localisation :

En quantités minimales, ne pouvant pas dépasser 50 kg de grains pour 100 hectares boisés par semaine (si la superficie est inférieure, l’agrainage n’y est pas autorisé).

À une distance d’au moins 200 mètres de toute parcelle exploitée en production agricole et exclusivement en zones forestières.

À plus de 20 mètres des cours d’eau et des zones humides.

L’agrainage est-il responsable de la prolifération des sangliers ?

Non. C’est en réalité le nourrissage qui pose problème. La confusion entre les deux provient du fait que certains pratiquent encore le nourrissage sous couvert d’agrainage dissuasif. Mais tout comme les élevages de sangliers illégaux, les cas sont marginaux, comme en Occitanie ou deux sites illégaux ont été identifiés en 2021

Le nourrissage, contrairement à l’agrainage dissuasif, est illégal en France et échappe à toute régulation et contrôle. Il ne vise pas à protéger les cultures mais, au contraire, contribue à fixer artificiellement une forte densité de sangliers sur un territoire, augmentant leur nombre et leurs dégâts sur l’agriculture et la sylviculture.

Mais alors, quels sont concrètement les effets de l'agrainage sur les populations de suidés ? Penchons nous d'abord sur l'étude "Alimentation naturelle ou artificielle: quels effets sur la dynamique de populations de sangliers" par Eric Baubet. Cette dernière pointe que: "celui pratiqué pour la diminution des dégâts agricoles au moment de la vulnérabilité des cultures, n’est pas « le » responsable d’un point de vue biologique du problème démographique des populations de sangliers. Dans le contexte français, l’arrêt de cet agrainage de dissuasion n’entraînera pas, de réduction significative de la reproduction, ni même de mortalité massive puisque les sangliers auront la possibilité de trouver de la nourriture directement dans les cultures. Cependant, il est aussi souhaitable que l’apport de nourriture artificielle ne se limite qu’à l’aspect de la prévention des dégâts agricoles."

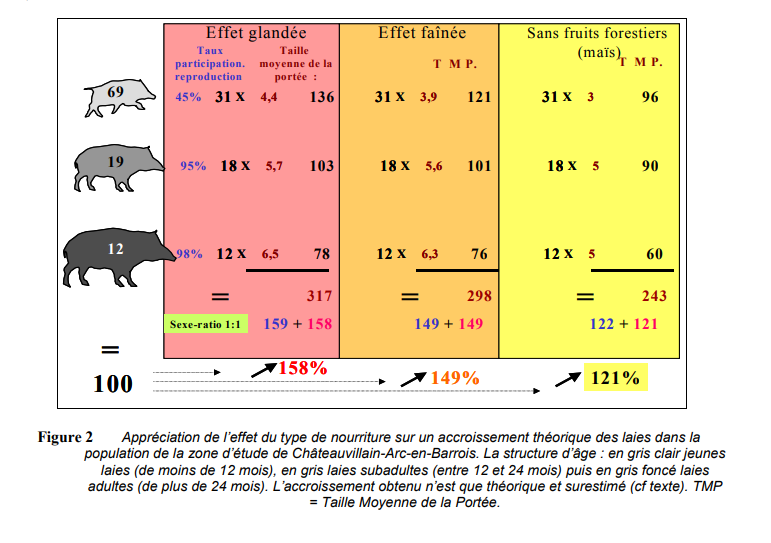

Il apparaît clairement un effet marqué des productions forestières naturelles et notamment de la glandée. Ainsi si l’on ne considère que les laies de la population il s’avère qu’on observe un accroissement quasi maximal possible (sans tenir compte de mortalité) de 158%. En revanche en année sans fructification forestière et malgré l’apport de nourriture artificielle, l’augmentation maximale reste inférieur, et n’est que de l’ordre de 121%.

Ces résultats montrent que l’agrainage dissuasif n’est pas un facteur déterminant de l’augmentation des populations de sangliers. C’est avant tout la production naturelle de nourriture en milieu forestier, et notamment la quantité de glands disponibles, qui influe sur leur reproduction.

Les causes de la prolifération.

Après avoir écarté les causes souvent fantasmées de la prolifération des sangliers – élevages incontrôlés, hybridation volontaire ou nourrissage illégal déguisé – il est temps d'examiner les facteurs réels qui expliquent leur expansion démographique. Ceux-ci sont multiples, enchevêtrés, et dépassent largement la seule responsabilité des chasseurs.

Les populations de sangliers (Sus scrofa scrofa) connaissent actuellement une croissance significative dans plusieurs régions d'Europe, suscitant un intérêt scientifique accru. Cette augmentation démographique s’explique principalement par deux grands facteurs : le changement climatique et les stratégies de gestion de la faune, mais aussi par les capacités d'adaptation biologiques intrinsèques de cette espèce.

Une première étude, intitulée "Fluctuating food resources influence developmental plasticity in wild boar" (2013) (PMC3971679), montre comment les sangliers ajustent leur stratégie reproductive face aux variations des ressources alimentaires. Ainsi, en période d'abondance, les femelles adultes diversifient la taille et le poids de leurs petits au sein d'une même portée, maximisant les chances de survie dans un environnement imprévisible. Cette plasticité développementale est une adaptation efficace pour exploiter au mieux des ressources variables et pourrait expliquer une partie de la croissance observée des populations de sangliers.

En parallèle, une seconde étude, "How climate change and wildlife management affect population structure in wild boars" (2020) , analyse spécifiquement les effets du changement climatique et des interventions humaines sur ces populations. Le réchauffement climatique génère des hivers plus doux et des précipitations favorables, augmentant ainsi les ressources alimentaires disponibles toute l’année et abaissant la mortalité juvénile chez les marcassins. Cette amélioration des conditions environnementales stimule fortement la reproduction et la survie des sangliers, contribuant à leur expansion géographique et numérique.

Cependant, la gestion humaine, notamment par la chasse, joue un rôle régulateur. Pourtant, cette régulation rencontre aujourd’hui des limites importantes. La diminution du nombre de chasseurs, ainsi que les adaptations comportementales des sangliers, qui apprennent à éviter les zones où la chasse est fréquente, rendent les pratiques actuelles moins efficaces.

En combinant les conclusions des deux études, il ressort clairement que les sangliers profitent de conditions climatiques améliorées et d’une remarquable adaptabilité biologique pour prospérer. Face à ces dynamiques, une révision des stratégies de gestion des populations de sangliers semble nécessaire. Il pourrait être judicieux d’intégrer des approches plus ciblées, prenant en compte non seulement les pratiques de chasse, mais aussi la gestion des ressources naturelles, pour réguler de manière durable ces populations en pleine expansion.

En définitive, cette croissance des populations de sangliers est un phénomène complexe, impliquant à la fois l’environnement naturel, les comportements humains et la biologie de l’espèce. Une meilleure compréhension de ces interactions permettra d’élaborer des stratégies de gestion plus adaptées et efficaces pour les années à venir.

Chasse

Découvrez les enjeux de la chasse et biodiversité.

UNE QUESTION ?

Actualités

© 2025. All rights reserved.